DOI: https://doi.org/10.32870/vsao.v6i11.7719

Investigación y debate

Las cocinas periurbanas y su valor como territorios de resistencia cultural ante la modernidad culinaria neoliberal

Peri-urban kitchenspaces and their value as territories of cultural resistance to neoliberal culinary modernity

Gabriela Patricia González del Ángel1

Israel G. Ozuna García2

1 Investigadora independiente

2 Universidad Autónoma de Querétaro

Resumen

El propósito del presente artículo consiste en presentar una reflexión sobre la importancia que revisten las periferias urbanas y sus habitantes en la búsqueda de alternativas para la producción, obtención y transformación de alimentos en comida nutritiva, saludable, culturalmente pertinente, económica y accesible, así como para su distribución local en el contexto de creciente invasión de productos ultraprocesados que han llegado masivamente con la expansión de las ciudades en los últimas cinco décadas en México. Para esta discusión se hace referencia a los resultados obtenidos de un caso de estudio en la periferia de la Zona Metropolitana de Querétaro.

Palabras clave: Cocina tradicional, población periurbana, sistemas alimentarios, globalización cultural, seguridad alimentaria

Abstract

The purpose of this article is to present a reflection on the importance of urban peripheries and their inhabitants in finding alternatives and counterbalances for the production, acquisition, and transformation of food into nutritious, healthy, culturally relevant, economical, and accessible meals, as well as for its local distribution, in response to the growing invasion of ultra-processed products that have arrived en masse with the expansion of cities over the past five decades in Mexico. This discussion is based on a case study from the periphery of the Querétaro Metropolitan Area.

Keywords: Traditional cooking, peri-urban population, food systems, cultural globalization, food security

Recibido: 07/11/2024

Aceptado: 23/01/2025

El contexto alimentario del México contemporáneo

En las últimas cinco décadas, en México se impulsaron políticas que contribuyeron a la pérdida de la soberanía alimentaria; por un lado, se abandonó la producción básica y se eliminaron los precios de garantía y, por otro, se dio paso a la importación de granos. Rubio (2015) señala que, desde la década de 1970, el país se vio obligado a importar granos a precios elevados como consecuencia de un déficit productivo; no obstante, durante las décadas de 1970 y 1980, la producción nacional contaba con una protección frente a la competencia internacional a través de los aranceles a las importaciones de alimentos.

Sin embargo, en los años siguientes, especialmente a partir de la firma del TLCAN en 1994, se eliminaron paulatinamente los aranceles a cultivos básicos y otros alimentos, como leche, carne, huevo, pollo y azúcar. Durante el gobierno de Salinas de Gortari se abrió la frontera a la importación de granos básicos, se concentró la producción nacional de cereales en manos de grandes productores que fueron subsidiados y se promovió una política asistencialista dirigida a pequeños productores nacionales para “subsanar” el efecto de la competencia desleal (Rubio, 2015).

En el gobierno de Felipe Calderón se dio mayor apertura comercial al eliminar los aranceles a cualquier país, con la intención de abastecer el mercado interno de maíz, arroz, sorgo y pasta de soya; se continuaron las políticas asistencialistas y se proporcionaron incentivos económicos a empresas transnacionales para asentarse en territorio mexicano.

Entre 1990 y 2005 los precios de los granos básicos cayeron entre un 44 y un 67%, se redujeron las superficies cosechadas, lo mismo que los recursos para el campo. Con el gobierno de Enrique Peña Nieto hubo continuidad a las políticas anteriores y se agudizó el abandono a la producción interna: en 2007 se importaba el 75% del arroz, y en 2013, el 83%; las importaciones de maíz pasaron del 26 al 31%, de trigo de 52% a 64% (Rubio, 2015). De acuerdo con Blanca Rubio (2015), de toda América Latina, México es el país cuyas importaciones de cereales aumentaron en mayor medida hasta ser el país con el mayor volumen de importación en el continente.

Paralelamente a la globalización de la agricultura empresarial, que trajo consigo los monocultivos a gran escala, el uso de agroquímicos, el diseño biotecnológico, la manipulación genética y patente de semillas, las grandes empresas multinacionales reorganizaron las cadenas agroalimentarias a través de los supermercados (Otero, 2013). A este fenómeno que entrelaza los efectos de la agroindustria y la industria de la comida ultraprocesada, unidas a la emergencia de un ideal de confort doméstico que ha modificado significativamente la geografía de las cocinas, así como la disminución de los tiempos dedicados a la preparación y consumo de comidas caseras, le llamamos modernidad culinaria (Bertran Vilà y Vázquez-Medina, 2018; González del Ángel, 2024).[1]

La industria de los ultraprocesados se ha encargado de poner a disponibilidad productos alimentarios manufacturados, envasados y distribuidos a diferentes escalas, mismos que han sido introducidos al consumo diario de individuos y familias en todo el mundo. En México, a partir de la década de 1980, se instrumentaron políticas dirigidas a la modernización productiva y a la apertura comercial que produjeron cambios considerables; además del abandono a la producción agrícola nacional y la poca atención prestada a los sistemas alimentarios locales, el sistema de abasto nacional de granos básicos fue desmantelado (Rubio, 2015). De la mano de la apertura comercial y la influencia de corporaciones multinacionales, se posibilitó (cuando no se promovió directamente) una mayor dependencia alimentaria y una crisis de salud nutricional como consecuencia de los nuevos patrones de consumo introducidos y publicitados (Cañez de la Fuente, 2019). Gálvez (2022) apunta que a raíz de la entrada en vigor del TLCAN la alimentación y la salud, tanto como el campo mexicano, se han deteriorado significativamente: el fenómeno es claro, mientras que los alimentos básicos fueron desfavorecidos, los productos ultraprocesados fueron impulsados al haberse hecho cada vez más baratos y, por tanto, más accesibles a la población (Bertran Vilà y Pasquier Merino, 2020).

A decir de Nicola Keilbach (comunicación personal, 23 de marzo de 2022), estas decisiones que, en principio, buscaban solventar el déficit productivo, alimentario y nutricional del país, estuvieron respaldadas muchas veces en argumentos como la “ineficiencia” de la pequeña producción de subsistencia o la necesidad de proporcionar una mayor seguridad alimentaria a la población pobre adicionando vitaminas, minerales o proteínas vegetales a algunos de estos alimentos industrializados. Esto abrió el camino para implementar estas políticas de las cuales fueron beneficiaros los grandes empresarios agroindustriales, tanto nacionales como extranjeros. Sin embargo, los intereses económicos de estos agentes se ocultaron, incluso en la actualidad que se ha desenmascarado gran parte de las estrategias de la industria.[2] Así, por ejemplo la publicidad de las décadas de 1970 y 1980, dirigida a las amas de casa, buscaba convencerles de utilizar determinados productos industrializados para “nutrir mejor” a su familia (Díaz Méndez y González Álvarez, 2013).

Hoy en día grandes empresas ofrecen una multitud de comestibles procesados y preelaborados bajo una aparente diversidad (de formas y empaques) que oculta lo monótono de la dieta. Cristina Barros (2011) señalaba, desde hace más de una década, que el sistema alimentario mundial se limita al consumo de aproximadamente 15 especies, mientras que los pueblos indígenas de México incorporan en sus sistemas alimentarios locales alrededor de 1500 especies.

Según la Fao, de las 7,000 especies de plantas que han sido cultivadas desde que nació la agricultura, actualmente treinta cultivos satisfacen el 90% de las necesidades alimentarias y sólo ocho proporcionan el 53% del consumo diario medio de calorías al dominar el mercado mundial (FAO, 2018; Rocha, 2018). Se calcula que cerca de tres cuartas partes de la diversidad genética que alguna vez tuvieron los cultivos agrícolas se ha perdido en el último siglo. En el caso de los productos de origen animal, la tendencia es similar: de 15,000 especies de mamíferos y aves, sólo entre treinta y cuarenta han sido domesticadas y en la actualidad son cinco las que cubren el 30% del consumo diario medio mundial (FAO, 2018). Esto muestra que, a pesar de la supuesta “gran oferta” en las presentaciones que encontramos en los mercados y supermercados, la alimentación actual está sostenida por una diversidad muy reducida de granos, hortalizas y frutas (Ribeiro Palacios y Solorio Santiago, 2023).

Actualmente, diez compañías estadounidenses controlan más de la mitad del total de ventas de “alimentos” en el mundo. Dicho de otro modo, lo que comemos es decidido en buena medida por lo que unas cuantas corporaciones multinacionales disponen (Cañez de la Fuente, 2019).[3] Estos productos incluyen comida deshidratada, congelada, refrigerada, enlatada; cereales, derivados lácteos, pastas, salsas, aderezos, botanas, panes y otros tantos productos empaquetados que en su gran mayoría poseen un valor nutricional reducido pero con alta presencia de colesterol, grasas saturadas, azúcares, sodio, colorantes, aditivos y conservadores químicos (Calvillo, 2023a). De acuerdo con Otero (2013), la industria alimentaria está enfocada cada vez más en el “diseño de alimentos” particularmente a partir de la intervención biotecnológica, el desarrollo y uso de organismos genéticamente modificados y sus derivados, entre ellos el jarabe de maíz de alta fructosa y la lecitina de soya.

Otero et al. (2018) han mostrado que las clases trabajadoras de los países dependientes son especialmente vulnerables a lo que denominan “dieta neoliberal”; es decir, hipercalórica y de bajo valor nutricional, en donde hay un alto consumo de productos industrializados ricos en grasas, azúcares y calorías vacías, y un muy bajo consumo de (y acceso a) frutas y verduras frescas, carnes magras y cereales integrales. Asimismo, su trabajo ha mostrado que las decisiones sobre la comida se encuentran estructuralmente condicionadas por la desigualdad en el ingreso. Esto es precisamente por lo señalado líneas antes: comemos lo que grandes oligopolios de productores y distribuidores ofertan; esto a su vez ha sido facilitado por la intervención de estados y políticas neoliberales (Otero et al., 2018).

Lo que vemos actualmente es una alimentación sujeta a intereses capitalistas: hay un fuerte componente de industrialización-mecanización dirigido a la reducción de los procesos que se realizan en las cocinas domésticas; una búsqueda constante de eficiencia, reducción de tiempos y costos que generalmente van de la mano de la introducción de nuevas tecnologías y que se complementa con un ideal higienista de productos inocuos, libres de gérmenes, “científicamente probados”; una búsqueda constante por la maximización de las ganancias para las corporaciones que ha tenido efectos graves en relación con los cambios en la producción agrícola, cada vez más y más tecnificada, donde los pequeños productores van quedando cercados y excluidos (González del Ángel, 2024: 60).

La modernidad culinaria, concebida entonces como expresión de la modernidad capitalista en los ámbitos de la cocina, la comida y la alimentación, está sujeta a estos procesos a gran escala: la emergencia de una economía global dirigida a la producción y distribución de productos agrícolas y pecuarios sometidos a especulación, estrechamente aunada al espectacular desarrollo de una industria de los ultraprocesados innegablemente afín a la publicidad, que restringen la oferta de productos y orientan el consumo de personas y familias. No es casual entonces que en este contexto de gran abundancia en la producción de comestibles, las condiciones de desnutrición, malnutrición y hambre persistan entre las poblaciones más empobrecidas del país y del mundo, ni que se encuentren acompañadas de enfermedades (obesidad, diabetes, hipertensión, cánceres) asociadas a esa dieta neoliberal (Cañez de la Fuente, 2019; Otero et al., 2018).

McMichael (2005) y Otero (2013) veían en los proyectos de soberanía alimentaria (tales como La Vía Campesina) una forma de respuesta característica del sistema alimentario corporativo/neoliberal. Otros autores, como Hernández Ramírez (2002) y Ozuna García (2023) ꟷa propósito del estudio del patrimonio cultural y bioculturalꟷ, han notado que la búsqueda de protección de distintos elementos culturales que se consideran valiosos para las identidades de las comunidades de agentes que se ven afectadas por la irrupción de la globalidad, puede comprenderse como una respuesta a las dinámicas de homogeneización que implica la globalización. Se trata de un choque de valores en donde la incorporación de dinámicas y relaciones sociales que sostienen la visión individualista del libre mercado se enfrentan a los diversos valores locales de las distintas comunidades del mundo. Como señalaba el filósofo John Dewey (2008), los procesos de valoración surgen de la experiencia concreta en el mundo y estos suelen emerger cuando se nota una amenaza, o bien, cuando se requiere traer a la existencia algo que se nota ausente. Esto, decía el autor, implica siempre una tensión que lleva a la actividad y al esfuerzo en la transformación de las condiciones del mundo, pues los procesos de valoración no son meras apreciaciones, caprichos o anhelos, como si se colocara una capa axiológica-subjetiva que cubre las condiciones del mundo; la valoración implica siempre una continuidad entre los agentes y las condiciones objetivas del mundo que posibilitan la existencia de aquello que se valora (Dewey, 2008; Ozuna García y Esteban Cloquell, 2023).

Aquí queremos hacer referencia a aquellas experiencias que desde la periferia de la ciudad permiten la persistencia de las cocinas locales, que no sólo emplean ingredientes obtenidos en el territorio de las comunidades, sino que se basan en valores distintos a los promovidos por las grandes corporaciones y el neoliberalismo, valores que emergen de dinámicas de reproducción social que no son reductibles a la lógica economicista de la modernidad neoliberal. Más allá de los procesos de patrimonialización entendidos en términos institucionales, en este artículo se argumenta que las cocinas periurbanas son importantes en la conservación de la diversidad cultural y, más aún, como herramientas que permiten hacer frente a las dinámicas de homogeneización de la modernidad neoliberal, en tanto implican estrategias específicas que las personas (mujeres en su mayoría) ejercen en su cotidianidad para reproducir su tradición culinaria, sus formas de vida y de organización social, así como sus redes de reciprocidad, todo esto desde una lógica que se contrapone a la individualidad promovida por el modelo neoliberal.

El orden de argumentación es el siguiente. Se hace referencia a la expansión urbana y el papel que esta desempeña en la transformación de las cocinas y la comida tradicionales a partir de un caso de estudio en la periferia de la Zona Metropolitana de Querétaro. Se muestra cómo los habitantes que vivieron la rápida transformación de paisajes productivos implementan una serie de estrategias y relaciones que les permiten experimentar, incorporar, ajustar y dar continuidad (aunque de manera un tanto limitada) a su cocina local. El texto cierra con las reflexiones respecto de las posibilidades que plantean los espacios periurbanos y los conocimientos de sus habitantes para hacer frente a la invasión de productos ultraprocesados, y se delinean algunos de los agentes cuya participación es indispensable para transformar la manera en que hoy se expanden las ciudades anulando otras formas de vida posibles.

Expansión urbana, cambios y persistencias en la cultura culinaria vistos desde La Negreta, Querétaro

Las ciudades han sido pensadas muchas veces como emblemas de progreso y modernidad, no obstante que alteran profunda y permanentemente las formas de vida de las áreas sobre las cuales se expanden. Estas transformaciones no sólo implican la modificación de paisajes y entornos naturales; modifican de manera importante los espacios públicos de los poblados que incorporan en su proceso de expansión, tanto como los espacios domésticos y privados, sus cocinas y su comida. Dicho de otro modo, el avance de las ciudades no sólo cambia calles, baquetas, fachadas, ni se limita a la aparición de hospitales, escuelas y otros equipamientos urbanos. Sus modificaciones son tan profundas que son capaces de cambiar de manera significativa el interior de las viviendas, su distribución espacial, los materiales con los que se construyen, los objetos y las personas que las habitan.

La introducción de servicios urbanos (agua, luz, gas) trastoca los horarios de uso de determinados espacios, las formas de preparación y consumo de alimentos, además de las labores de limpieza, asimismo modifica las relaciones familiares que cambian al modificarse los espacios: la división de labores donde los niños acarreaban leña y agua, los hombres que conseguían ingredientes del cerro o la milpa mientras las madres cocinaban, se vuelven responsabilidad de una sola persona que queda a cargo de la cocina y que puede cocinar desde muy temprano en la mañana hasta bien entrada la noche (González del Ángel, 2018; 2024).

Si bien existe una literatura amplia que aborda las dimensiones sociales y culturales de la alimentación en México, pocas veces se ha tenido en cuenta el rol que desempeñan las ciudades y su crecimiento en la transformación de prácticas alimentarias, no tanto como sitio o escenario donde acontecen los hechos sociales, sino como agente que potencia e inhibe determinadas prácticas (cf. Rapoport, 2003). Tres trabajos que han constituido un referente al respecto del papel central de la dimensión espacial en relación con la alimentación son los de Bak-Geller Corona (2006), quien al preguntarse respecto de las lógicas del poder del Estado y la industria en relación con las cocinas domésticas de Guadalajara en la transición del porfiriato hacia “la era industrial de México”, observa que el avance de la urbanización y el auge industrial produjeron cambios en las formas de preparación en las cocinas burguesas donde el tiempo rememorativo se convirtió en secuencial y las orientaciones en desplazamientos basados en la noción de eficiencia.

El trabajo de Torres-Mazuera (2012), centrado en la transición rural-urbano de un ejido en el Estado de México, hace referencia a algunas prácticas alimentarias, aunque su eje no lo constituían la cocina ni la comida; no obstante, pone de relieve la transformación de la actividad agrícola y la relación de sus habitantes con la tierra en relación con el avance de las ciudades y los cambios que ésta induce.

Igual de sugerente es la investigación realizada por Christie (2008) sobre las relaciones sociedad-naturaleza, mismas que decidió observar a partir de las cocinas en tres comunidades del centro de México (Tetecala y Ocotepec en Morelos y Xochimilco en Ciudad de México). Este trabajo muestra el papel determinante que poseen la expansión urbana y la situación periurbana de estas localidades en la transformación de tierras agrícolas en tanto paisajes culturales y la manera en que modifican grandemente los sistemas alimentarios, las prácticas alimentarias, los discursos, valores y significados vinculados a ellos.

Siguiendo la línea de estas tres investigadoras, el trabajo de González del Ángel (2024) propone poner el acento en la dimensión territorial como agente; es decir, al considerar el espacio periurbano no como un escenario, sino al enfatizar la expansión urbana y la periurbanización como elementos transformadores de culturas alimentarias. A través de un caso en la periferia de la Zona Metropolitana de Querétaro, abordó el papel que juegan las ciudades y sus formas de urbanización en los cambios en las formas de obtención, preparación y consumo de alimentos, considerando que el crecimiento urbano posibilita el acceso a determinados ingredientes e insumos y, al ocupar antiguas áreas destinadas a la producción agrícola, restringe el acceso a otros.

En su trabajo muestra que la localidad en cuestión, La Negreta, es un pueblo de origen prehispánico que posteriormente fue incorporado, durante el virreinato, al sistema de haciendas cerealeras y luego lecheras; después de la Revolución mexicana, sus habitantes reclamaron la restitución de tierras, pero ésta les fue negada, por lo que optaron por la vía de la dotación ejidal. Sin embargo, muy pronto el ejido fue fragmentado por acción de autoridades agrarias y posteriormente sus tierras se vieron sujetas a procesos de expropiación, lotificación y venta, promovidos en ocasiones por los propios ejidatarios. Actualmente el 70% las tierras que una vez fueron huertas, milpas y cerro han sido trasladadas a dominio pleno y buena parte de ellas son ocupadas por áreas fabriles, colonias populares, fraccionamientos privados y asentamientos irregulares (González del Ángel, 2018, 2024).

En las últimas cuatro décadas, a partir de que se aceleraron los procesos de modernización, urbanización y conurbación de la colonia, los habitantes originarios de La Negreta han experimentado un sinnúmero de cambios en sus cocinas y su comida. Estos cambios en su alimentación se encuentran estrechamente ligados al proceso de expansión urbana que, al modificar su territorio, ha limitado grandemente las posibilidades de seguir produciendo sus alimentos.

Sin embargo, a pesar de los cambios físicos y espaciales que ha promovido la modernización urbana, es notorio que persiste una tradición culinaria que se reproduce, con adaptaciones, a través de distintas estrategias que les permiten seguir accediendo a recursos fundamentales para la cocina local cotidiana y festiva. Estos recursos incluyen maíz, frijol, nopales, calabazas, garbanzos, verdolagas, quelites y hongos, entre otros.

Pese a que la urbanización y la conurbación ha sido aceptada y promovida por los propios habitantes originarios porque les brinda una serie de comodidades, el crecimiento de la ciudad es concebido como un proceso que impacta negativamente sobre su alimentación y su tradición culinaria: “La urbanización va comiendo todo, se lo va acabando. Viene la modernización y acaba con todo, al rato vamos a tener que comprar garambullos y nopales en el Liverpool. Ya los niños no saben… se están acabando los cerros” (Raúl, comunicación personal, 2017), señalaba uno de los pobladores originarios.

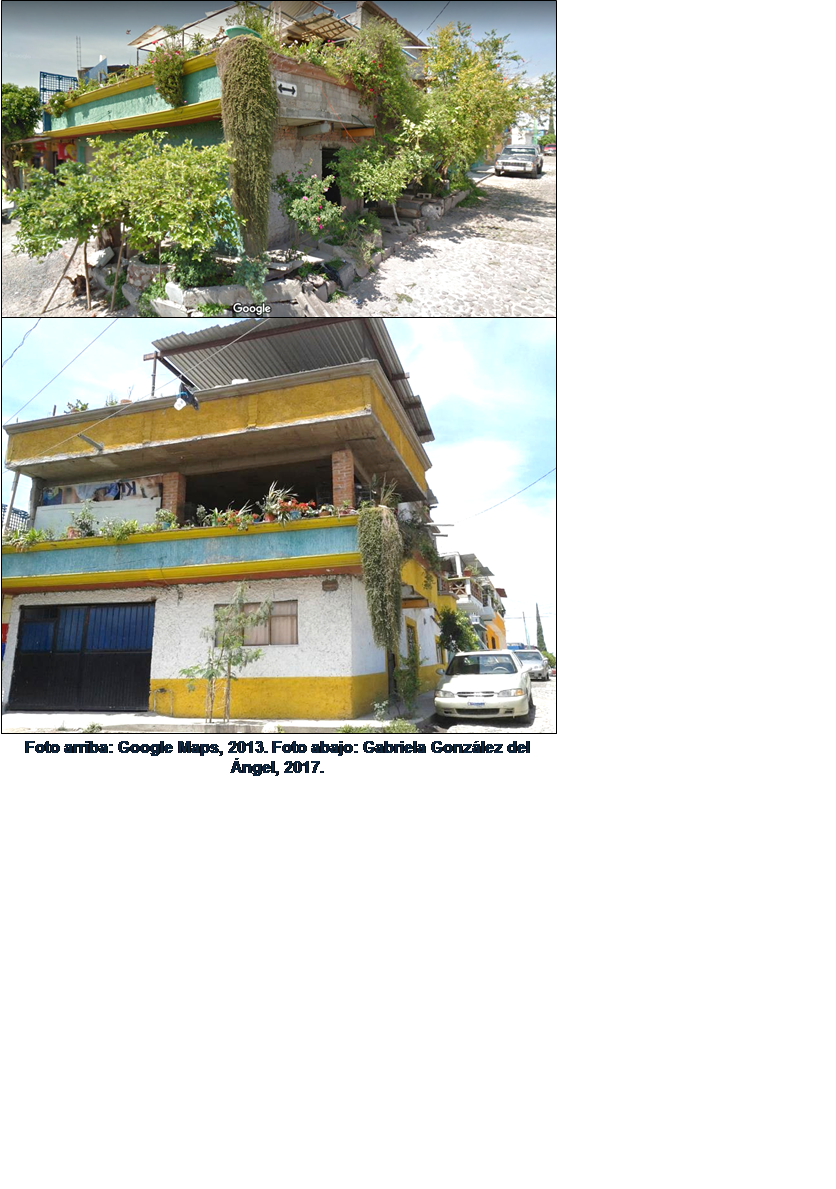

El crecimiento de la ciudad ha supuesto cambios en términos de la oferta de productos comestibles disponibles a raíz de la proliferación de tiendas de conveniencia, expendios de cerveza, abarrotes y la ausencia de mercados cercanos.[4] Esto se ha traducido en la accesibilidad a productos industrializados que cada vez más se “tienen a la mano” (ver Figura 1), mientras que por otro lado se ha dado una reducción de las posibilidades de producción y consumo de ingredientes tradicionales locales por la reducción de espacios de cultivo que ahora son áreas fabriles o viviendas y que han sido acompañadas por restricciones municipales respecto del uso del espacio urbanizado. Ejemplo de ello fue el derribo de árboles frutales de los frentes de casas para construir banquetas “transitables” (ver Figura 2) o la prohibición de mantener puercos y otros animales de corral por producir mal olor (cf. González del Ángel, 2024).

Figura 1. La disponibilidad de productos ultraprocesados en tiendas y abarrotes.

Figura 2. Antes y después del derribo de árboles frutales para crear banquetas.

A pesar de la importante reducción de los espacios cultivables y de las restricciones impuestas por las autoridades municipales para la producción de alimentos, los habitantes de La Negreta echan mano de una serie de estrategias y relaciones familiares y comunitarias que les permiten experimentar, incorporar, ajustar y dar continuidad (aunque de manera un tanto limitada) a su cocina local.

A partir del trabajo etnográfico[5] fue posible identificar que en la reproducción del sistema alimentario local existen diferentes formas para la obtención de alimentos y que no todas ellas son de carácter mercantil capitalista. En este caso, se distinguieron ocho estrategias para la obtención de ingredientes e insumos. Cuatro de ellas corresponden a formas mediadas por el dinero: 1) la compraventa en negocios formales (abarrotes, verdulerías, tortillerías, etc.), 2) la compraventa en negocios informales (casas donde venden maíz sin anuncio, vecinas que venden frutas por montoncitos en la puerta de su hogar), 3) la compra en los mercados municipales de la Zona Metropolitana y 4) las ventas de casa en casa (a través de las cuales se distribuye leña, tortillas hechas a mano, quesos artesanales y leche bronca).

Las otras cuatro son formas de abastecimiento que no precisan directamente del dinero: la horticultura doméstica (se producen hortalizas y frutales en espacios mínimos), la agricultura oportunista (se aprovechan plantas ruderales y arvenses, además de frutales y cactáceas, que crecen en banquetas, camellones, terrenos baldíos), la recolección de productos del cerro (donde se obtienen leña, cactáceas, hongos y hierbas silvestres), así como los intercambios y donaciones de ingredientes y comida (especialmente durante las fiestas)[6] (González del Ángel, 2024).

Es de gran relevancia notar que las cuatro estrategias no mercantiles remiten al hecho de que La Negreta es un pueblo de tradición cultural mesoamericana (cf. Good Eshelman, 2005), es decir, un pueblo originario en un contexto periurbano (González del Ángel, 2023) cuyo pasado rural reciente y sus relaciones sociales no se han perdido, aunque sí se hayan desdibujado y reorganizado.

Lo anterior se sostiene en la recuperación de la trayectoria histórica general de la urbanización y la conurbación de La Negreta que se realizó desde la conjunción de la historia oficial y las narrativas de las familias más antiguas. A través de la convivencia continuada que requiere el trabajo etnográfico y las entrevistas en profundidad fue posible conocer las transformaciones del espacio doméstico, las cocinas y la alimentación, dar cuenta de las nuevas configuraciones espaciales, los conjuntos artefactuales y las prácticas alimentarias que les han permitido darles continuidad haciendo ajustes y adaptaciones.

Estas estrategias y relaciones que les permiten experimentar, adaptar y dar continuidad a sus formas de cocinar y comer se sostienen, en buena medida, en el trabajo de las mujeres mayores (las abuelas) quienes desempeñan un papel central en las cocinas donde convergen sus conocimientos de los ingredientes, sus propiedades y posibilidades culinarias; el conocimiento del entorno, la estacionalidad de los recursos y su ubicación, así como de las formas de preparación, localmente denominada “inteligir”. Esta categoría etnográfica da cuenta de los saberes corporizados y de la habilidad femenina para deconstruir, reconstruir y crear preparaciones culinarias, que se aprende a través de la experiencia y socialización con otras mujeres de mayor edad.

Este papel preponderante de las mujeres, aunado a la caracterización de La Negreta como pueblo de tradición cultural mesoamericana, así como con su condición de espacio periurbano, provee de una cierta contención a la imposición total de la dieta neoliberal. Es decir, la organización familiar y la residencia de familias extensas, el conocimiento profundo del entorno y sus estaciones, el ciclo ritual de carácter agrícola, la organización comunitaria, las redes de reciprocidad e intercambio de ingredientes, insumos y alimentos, la persistencia de espacios (cada vez más reducidos) para la producción de hortalizas y frutales, el acceso al cerro y sus a productos de recolección, constituyen una posibilidad para mitigar los efectos de la pobreza y la explotación laboral que, como han mostrado diversos autores (Bertran Vilà y Pasquier Merino, 2020; Gálvez, 2022; Otero et al., 2018), orillan a las familias a consumir una dieta hipercalórica de bajo valor nutrimental.

En la medida en que los espacios productivos dentro y fuera de las casas puedan seguir existiendo y siga habiendo personas que “inteligen”; es decir, cuyos conocimientos, valores y lógicas culturales permitan aprovecharlos en las cocinas domésticas, seguirán contribuyendo a la reproducción su cocina local (histórica y regionalmente configurada) y,[7] con ella, la reproducción social y cultural de La Negreta. Esto es particularmente notorio cuando se contrasta con otros espacios de la periferia urbana que no poseen las mismas características socioculturales.

No obstante, el avance de la ciudad y la presencia de servicios urbanos, la proliferación de tiendas de abarrotes (que administran las propias familias negretenses), expendios de cerveza y tiendas de conveniencia que hacen más accesibles los productos industrializados, las relaciones de confianza que se construyen desde el entramado de parentesco sirven de contrapeso, pues permiten a las mujeres de las distintas unidades domésticas “tener a la mano” recursos que algún familiar trajo del cerro, o asegurar el suministro de garrafones de agua y el de leche bronca porque el repartidor tiene permitido entrar a la casa (aunque no haya nadie) a proveer a la familia del indispensable recurso, con la ventaja añadida de poder dejarle el dinero en la mesa para que “se cobre” o que les fíe y ellas paguen en la siguiente oportunidad.

A pesar de estos contrapesos es un hecho innegable que las cocinas y la comida se han impregnado de símbolos de estatus y prestigio, asociados a la modernidad y la urbanidad. Entre ellos destacan muchos productos industrializados: los refrescos, los jugos envasados, los panquecitos, los derivados lácteos endulzados, que son muy apreciados en tanto símbolos de un estatus privilegiado y, en algunas familias e individuos, en detrimento de los productos de recolección (verdolagas, quelites, calabazas y otros vegetales) y que en algunos casos (no en todos) se asocian con un pasado rural marcado por la pobreza.

Torres-Mazuera (2012) encontró que, entre los mazahuas en San Felipe del Progreso, Estado de México, la tierra, el ejido y el ciclo festivo agrícola cohesionan su mundo y e identidad, aunque ciertamente esto se encuentra en un punto de quiebre debido al avance de la ciudad. Su trabajo muestra que entre la población más joven hay una menor participación en las prácticas de cultivo que va de la mano de cambios en términos de su vida cotidiana y los valores rurales que se diluyen entre símbolos y valores urbanos (donde destaca el consumo asiduo de refrescos) que se adoptan como insignias de “progreso” y “modernidad”. Al respecto, Théodore et al. (2019) han señalado que el alto consumo de refrescos en nuestro país, lejos de ser un hecho anecdótico, es resultado de un conjunto de procesos políticos, económicos y sociales que aunados a la mercadotecnia y publicidad favorecieron su consumo generalizado; además, el hecho de haberse asociado a los festejos, la convivencia y otras circunstancias sociales que suscitan emociones positivas (explotadas por la propia publicidad), estimulan su amplio consumo entre la población.

En ese sentido, cabe señalar que la accesibilidad física y económica de estos productos, que además se publicitan permanentemente por todos los medios físicos y electrónicos posibles, tiende a modificar las percepciones y valoraciones de los ingredientes y platillos locales, especialmente para las generaciones más jóvenes que no necesariamente gustan de comer quelites, nopales, garbanzos y otros guisos tradicionales. Este cambio gustativo generacional se encuentra en relación directa con los cambios en la composición y organización familiar, su patrón de residencia, el tipo de empleo de sus integrantes, el ingreso familiar, así como el tener (o no) acceso a espacios para la agricultura oportunista y la horticultura doméstica, a la participación de su familia en redes de ayuda mutua y a la presencia de familiares que posean conocimientos sobre el aprovechamiento del cerro, la estacionalidad de las plantas, la combinación de ingredientes (González del Ángel, 2024). De ahí que sea preciso reconocer, fortalecer y extender a otros espacios las estrategias que estas familias periurbanas implementan para contener (aunque sea parcialmente) el avance de los ultraprocesados y las enfermedades que los acompañan.

El fortalecimiento de las cocinas locales desde las potencialidades del espacio periurbano y sus agentes

¿Por qué los espacios periurbanos podrían permitir el fortalecimiento de las cocinas locales y los sistemas alimentarios tradicionales? ¿Qué particularidades poseen para hacer frente a la invasión de productos ultraprocesados? ¿Qué agentes desempeñan un papel crucial en la búsqueda de transformar la manera en que hoy se expanden las ciudades?

Los espacios periurbanos se caracterizan, entre otras cosas, por la fragmentación espacial y la heterogeneidad social;[8] tanto como por la persistencia y adaptación de las prácticas agrícolas. No obstante, los trabajos etnográficos que se han realizado en contextos periurbanos (cf. Christie, 2008; Garza Marcué, 2011a, 2011b, 2012, 2023; González del Ángel, 2018, 2024; Torres-Mazuera, 2012) dan cuenta de la capacidad creativa y regenerativa que poseen sus habitantes. Muestran la existencia de redes familiares y comunitarias basadas en la reciprocidad y la confianza mutua, que se renuevan en cada ciclo ritual y festivo, lo que fortalece el tejido social, lo nutre. Un elemento de gran importancia para las familias periurbanas es la memoria del territorio y sus usos (anteriores a la urbanización), además de conocer y rememorar sus características geográficas, persiste el conocimiento de la naturaleza (domesticada y silvestre) y sus ciclos; por ello, es común que subsista entre ellas el cultivo de plantas de ornato, comestibles y medicinales (lo que se ha denominado agricultura urbana y periurbana) y que se practica en tamaños e intensidades diferentes y que muchas veces se acompaña con la recolección de productos silvestres allí donde persisten el cerro o el monte, áreas sin cultivar ni edificar.

Distintos autores destacan que en los territorios sobre los que avanzan las ciudades, subsisten algunas actividades de carácter rural como como la producción de vegetales, la cría de ganado y el aprovechamiento de la naturaleza en múltiples formas (cf. Ávila Sánchez, 2004; Delgadillo-Macías, 2019; Gómez Arciniegas, 2009; Yacamán Ochoa, 2008). Aquí se destaca la importancia de la agricultura urbana y periurbana en tanto que resulta necesaria para la producción de verdaderos alimentos, productos frescos, agroecológicos, nutritivos y relevantes en términos identitarios (los mismo que la recolección de productos silvestres donde todavía se practica), por cuanto remiten a la historia, la cultura, el territorio y el patrimonio de las comunidades asentadas en áreas eventualmente absorbidas por la expansión urbana.

La agricultura periurbana, entendida como aquella que se practica especialmente en solares abiertos, traspatios, jardines, espacios públicos y en terrenos amplios ubicados en las afueras de la urbe o en sus límites, está condicionada por la expansión urbana y la fragmentación que ocasionan las infraestructuras viales y el equipamiento urbano. No obstante, con ella se obtienen hortalizas y frutos que se destinan al autoconsumo y cuyos excedentes permiten atender en alguna medida las demandas del mercado urbano. Algunas de sus ventajas se encuentran en el uso eficiente de suelo y agua, recursos limitados de los que es posible obtener un alto volumen de producción de plantas de ciclo corto (hortalizas). Además, la cercanía que ésta supone con los consumidores permite la creación de circuitos de proximidad (cf. Azevedo da Silva, 2009).

Varios autores destacan su bajo costo, así como la posibilidad de generar ingresos diarios para los productores (Ávila Sánchez, 2004; Yacamán Ochoa, 2008) al integrarse a redes de productores y consumidores en circuitos de proximidad o circuitos cortos de comercialización (Azevedo da Silva, 2009; Delgadillo-Macías, 2019), sin suponer para ellas el abandono de sus conocimientos y formas de vida, ni reemplazarlos por el empleo fabril o en el sector servicios. En algunos lugares, como en el caso de la producción de nopal y sus derivados en Milpa Alta, la necesidad de atender a los mercados urbanos se ha traducido en el desarrollo de nuevas formas de producción y envasado de alimentos que responden a demandas específicas de los consumidores y se adaptan a las características singulares de su contexto (Delgadillo-Macías, 2019).

En ese sentido, la agricultura periurbana supone un gran potencial para contribuir a la seguridad alimentaria. La producción de vegetales en las periferias urbanas puede convertirse en un factor decisivo en el acceso de la población urbana y periurbana a comida sana, saludable y de origen local, de temporada y producidos bajo modelos agroecológicos. Como señalan distintos autores (Azevedo da Silva, 2009; Delgadillo-Macías, 2019; Yacamán Ochoa, 2008), es una gran alternativa para mejorar la dieta y la calidad nutricional de las poblaciones especialmente aquellas de bajos ingresos, pues el consumo local significa precios accesibles, diversidad de productos y equilibro nutricional y ambiental al estar adaptado a la estacionalidad de la naturaleza. Además de promover la preservación de relaciones más estrechas y respetuosas entre sociedad y naturaleza, productores y consumidores, la práctica de la agricultura periurbana y la comercialización de sus productos en circuitos de proximidad, suponen la posibilidad de contrarrestar lo que Fischler (1988, 2010) denomina gastro-anomía,[9] pues permite a los consumidores conocer el origen de los alimentos que consumen.

Es necesario señalar también que la agricultura periurbana tiene algunas desventajas. Como otras actividades rurales que persisten en los espacios periurbanos, la agricultura periurbana se encuentra sujeta a la influencia directa de las urbes, subordinada a las necesidades del crecimiento urbano, ya sea como demanda de suelo o de productos agrícolas frescos (Ávila Sánchez, 2004). Así, está expuesta a fragmentación espacial y conflictos por usos de suelo como consecuencia de la preponderancia conferida a los usos urbanos y a la percepción urbanita que contempla a su entorno como un conjunto de “espacios vacíos”. Esto también contribuye a que quienes habitaban estos espacios, previo a la llegada de la ciudad, pierdan aspectos de su identidad campesina, vean reducidas sus parcelas y su capacidad productiva (Yacamán Ochoa, 2008), dando lugar a casos tan críticos como el de La Negreta, donde habiendo perdido el 70% de sus tierras ejidales, sus referentes rurales se erosionan rápidamente.

Sin embargo, es posible modificar la jerarquía de las actividades dentro del espacio urbano y periurbano. De acuerdo con Ávila Sánchez (2004), en distintas ciudades del mundo se han creado políticas para el desarrollo de la agricultura urbana y periurbana en tanto alternativas de autoconsumo y consumo local, y como posibilidad para la sostenibilidad de las ciudades. Yacamán Ochoa (2008) considera que la agricultura periurbana y su carácter multifuncional representa una actividad estratégica para las ciudades, pues no sólo atiende cuestiones de alimentación, sino que se traduce en la posibilidad de mejorar la calidad social, estética, económica y ecológica de las urbes, además de cumplir funciones de educación ambiental, agroturismo y otras formas de esparcimiento.

En países como Francia e Italia se ha dado especial importancia a la dimensión paisajística de la agricultura periurbana. En primera instancia porque es empleada como barrera espacial, un límite verde frente a la expansión urbana. Además, se le atribuye un carácter simbólico como patrimonio territorial, legado social y cultural integrado con bosques, reservas naturales y construcciones antiguas. Esto les ha permitido crear una red de actividades además de la producción de alimentos: compra de hortalizas y frutas de auto-recolección, caza, pesca, tiro con arco, caminata, equitación, recolección de productos silvestres, observación de fauna y otras actividades recreativas (Gómez Arciniegas, 2009). De manera tal que estos espacios periurbanos se revaloran también a partir de sus funciones de reproducción social y cultural, de cohesión y sentido de pertenencia a un espacio y una comunidad.

En cambio, en América Latina, la agricultura periurbana ha persistido casi siempre como una práctica de sostenimiento que transciende la dimensión económica en términos de mercado y se constituye en un eje articulador de formas de vida: prácticas rituales y religiosidad, cosmovisión, valores, trabajo y vida cotidiana, como en el caso de la agricultura que practican los pueblos amerindios (Good Eshelman 2004, 2007, 2019). En este sentido, un aspecto de relevancia central respecto de la agricultura periurbana en México es su potencial detonador-reproductor de identidades, conocimientos locales, saberes tradicionales, que contribuye a la preservación del patrimonio biocultural (incluido el culinario), la subsistencia de estructuras sociales y familiares distintas, así como los valores y visiones de mundo que a través del vínculo con la tierra, con el entorno, con los ciclos de la naturaleza se reproducen y permiten comprendernos como parte de ella.

Frente a la amenaza a las formas de vida, principios y valores homogeneizantes, la planificación territorial representa la posibilidad de promover otros espacios que sean gestionados por comunidades, colonias y barrios para la producción de alimentos (y todo el entramado social, cultural y valorativo que ello implica), desde el respeto a la reproducción cultural de comunidades con proyectos de vida propios (cf. Good Eshelman y Corona de la Peña, 2011). Es decir, se trata de concebir ciudades que proporcionen servicios e infraestructura urbanos al mismo tiempo que posibiliten la reproducción de la diversidad cultural que se sostiene en una diversidad de formas de habitar.

Reflexiones finales: la ciudad y la modernidad culinaria contemporánea

Los trabajos de Arroyo (2003), Bravo Bravo (2019), Fernández-Galiano (1988), Prieto González (2013), Sennett (2019), Rybczynski (1991) muestran que las ciudades modernas han sido concebidas como sedes del confort, de la reducción de tiempo, desgaste y esfuerzo “innecesario”. Sin embargo, ese confort ha sido concebido y producido de manera universalista desde la visión político-administrativa, lo cual conlleva implicaciones ético-políticas respecto de la forma en que se introducen los servicios y equipamientos urbanos, así como la forma y tamaño de las edificaciones, lo que tiene consecuencias en términos de la modificación de formas de obtención de ingredientes e insumos, tanto como de patrones alimentarios. Estas decisiones recaen en buena medida en quienes regulan y administran las ciudades y las políticas públicas (de salud, alimentación y vivienda, especialmente).

Las facilidades otorgadas mediante de permisos, incentivos fiscales y otros, para la proliferación de determinados comercios, como las tiendas de conveniencia y los supermercados, y sus productos ultraprocesados publicitados como “prácticos” y “cómodos”, mientras que se descuida la creación de mercados y tianguis, donde es posible adquirir mayormente productos frescos, saludables, de temporada y culturalmente pertinentes muestran la ausencia de una visión de conjunto sobre la importancia de lo espacial-territorial y su relación con lo alimentario-culinario. En ese sentido, muestran la falta de responsabilidad social o la ausencia de una planificación que considere las necesidades de los diversos actores urbanos contextualmente situados. Lo mismo ocurre con expendios de cerveza y refresco que se multiplican rápidamente, mientras que la red y los sistemas de potabilización y purificación de agua, la introducción de agua potable a zonas donde no tienen acceso a ella, la promoción de filtros purificadores en los hogares para evitar la compra de garrafones y bebidas embotelladas son negligentemente descuidadas.

En Querétaro, por ejemplo, esto fue sintomático durante las campañas electorales municipales: nadie se acordó de comprometerse a construir mercados. En cambio, una vez instaladas, las “nuevas” administraciones se dieron a la tarea de inaugurar más plazas comerciales en las periferias con sus inevitables negocios de comida rápida y sus tiendas de conveniencia. No es ocioso señalar que el propio gobernador del estado es dueño de una de estas cadenas de minisúpers (Asturiano). Sin embargo, nadie se encarga de impulsar espacios verdes donde, a propósito del cultivo de frutales, hortalizas y plantas medicinales, se propicien relaciones de cooperativismo y se refuerce el tejido social.

En el caso de La Negreta, tanto como en el de San Felipe del Progreso, referido por Torres-Mazuera (2012), muchos productos industrializados (especialmente refrescos, jugos envasados, pero también bollería empacada y lácteos ultraprocesados en el primer caso) son apreciados en tanto símbolos de estatus privilegiado, modernidad, urbanidad y juventud, a pesar de que son productos profundamente dañinos para la salud, la cocina y las culturas locales. Es por ello que, inevitablemente, es necesario sancionar o gravar los productos que no son saludables para que económicamente sean menos accesibles que aquellos que son benéficos para la salud, aunque ésta, por sí misma, sea una medida insuficiente.

En La Negreta, como en los casos de Xochimilco, Ocotepec y Tetecala, referidos por Christie (2008), las cocinas son un lugar de resistencia cultural frente a un modelo cultural alimentario impuesto: “el imperio de los ultraprocesados”. En ellas se reproducen las formas de producir ingredientes y comida, maneras específicas de comer, se forman los paladares de las nuevas generaciones, se reelaboran los conocimientos culinarios y el conocimiento del entorno natural y sus ciclos, se mantienen y se nutren las organizaciones comunitarias y las redes de reciprocidad (cf. Garza Marcué 2012, 2023; González del Ángel, 2018, 2024; González del Ángel y Álvarez Quiñones 2023; Good Eshelman, 2007). Sherry Ortner (1995, citado en Christie, 2008) afirma que la resistencia es mucho más que oposición o reacción a la dominación; la resistencia puede ser creativa y transformadora: no se trata de un individuo contra otro y no requiere conciencia o motivación política; es producto del trabajo cotidiano y la vida diaria y puede manifestarse en espacios de poca visibilidad o reconocimiento social. Así, Christie (2008) señala y, nosotros con ella, que las cocinas son espacios de resistencia cultural no porque ahí se mantenga monolítica e inmutable una tradición culinaria o puedan observarse en ellas “reliquias” como en un museo, sino porque puede apreciarse cierta continuidad del pasado de las comunidades, que se refleja en las relaciones del grupo, con la sociedad en conjunto y con su ambiente. Sobre todo, señala Christie, muestran la tenacidad para mantener su propio proyecto de vida de cara a la modernidad, la globalización y la economía industrial.

No obstante, si las familias que disponen de recursos económicos restringidos se ven limitadas a decidir entre lo saludable, pero costoso y de difícil acceso por la configuración urbana, frente a lo no saludable pero barato, fácilmente accesible y “práctico”, es más probable que opten por lo segundo antes que por lo primero. De ahí que sea indispensable que desde los distintos órdenes de gobierno se fomenten opciones no contradictorias, donde salud y confort sean parte de una misma noción de bienestar y no valores en competencia (González del Ángel, 2024). El poder económico y político de la industria de los ultraprocesados no es equiparable a la capacidad de la agencia; de ahí que la cuestión no sea reductible a la responsabilidad individual o familiar respecto de las decisiones alimentarias.

Ante ello es de particular importancia la planificación y conformación de las ciudades y sus espacios públicos, como son los mercados y las áreas verdes, pues ahí se favorecen relaciones sociales que permiten hacer frente a la privatización y monetización de cada aspecto de la vida. En La Negreta, aun ante la expansión urbana, con las restricciones que esto ha conllevado a sus habitantes, la proliferación de espacios que surten de alimentos ultraprocesados y la ausencia de una política que favorezca la generación de tianguis, mercados y áreas verdes, muchas mujeres han buscado alternativas para mantener su tradición culinaria, por lo que la generación de estos espacios posibilitaría el acceso a alimentos saludables y culturalmente pertinentes, lo que complementaría otras estrategias que permitan resistir frente a las afectaciones a la salud que caracterizan a la modernidad culinaria en su vertiente neoliberal.

Durante la administración federal pasada, los sellos de advertencia y las restricciones a la publicidad dirigida a niños, niñas y adolescentes constituyeron medidas para ello, que además fueron celebradas por entes como la Organización Mundial de la Salud (OMS), y se espera que la administración actual continúe y refuerce. Aunado a ello, hay también una gran necesidad de realizar campañas de resignificación y revaloración de ingredientes locales y cocinas tradicionales (más allá de la patrimonialización). No obstante, esta revalorización no se logrará sin la generación de los espacios ni los contextos adecuados que permitan no solo la toma de conciencia de la importancia de los ingredientes y las cocinas locales, sino la posibilidad de tomar decisiones más saludables, de reproducirlas en la práctica; esto es, el acceso efectivo a alimentos nutritivos y culturalmente adecuados, acompañados de los espacios públicos en donde el tejido social se vea reforzado con base en interacciones sociales que no sean mediadas por criterios meramente económicos. Dicho de otro modo, se requiere de un gran trabajo para frenar y revertir décadas de publicidad engañosa, manipulación y devaluación de lo local, lo indígena, lo nativo y lo propio, y este trabajo va más allá de campañas publicitarias: se necesita la reapropiación social del espacio urbano.

En ese sentido, es apremiante la acción conjunta y coordinada desde las políticas públicas y el diseño urbano de manera tal que sea posible la satisfacción de la seguridad y la soberanía alimentarias de quienes habitan las ciudades, donde la producción de alimentos y respeto al entorno y sus ciclos naturales sea factible. De especial importancia son los espacios periurbanos, cuya fragmentación debe contenerse, pues ésta propicia la reducción de espacios disponibles para el cultivo. Debe apostarse por planificar ciudades que faciliten los trabajos cotidianos y reduzcan el desgaste (lo cual supone combatir también la explotación laboral) a través del acceso a agua potable, alumbrado público, drenaje, tanto como escuelas, hospitales, bibliotecas, teatros, huertos comunitarios y áreas verdes productivas y reproductivas.

Esto puede contribuir a dar continuidad al sistema alimentario local desde las cocinas domésticas, espacios de resistencia cultural, en las cuales desde su creatividad y capacidad de inventiva, sus conocimientos, relaciones, principios y valores se haga frente a la modernidad neoliberal, no sólo en términos alimentarios, nutrimentales y de salud, sino como espacios afectivos de reproducción sociocultural, que desde la academia podemos valorar y reivindicar a partir de la sensibilidad etnográfica.

En última instancia, se trata de crear modelos alternativos de ciudad donde el resto de sus habitantes puedan aprender de quieres habitan el periurbano sobre el aprovechamiento de recursos del cerro y formas de autoproducción de alimentos, tanto como aprender y ejercitar el comunitarismo, la reciprocidad y el respeto a la diversidad, cultivando el derecho a vivir la ciudad de formas distintas (González del Ángel, 2024).

Bibliografía

Aguilar, A. G. y López, F. M. (2014). La periurbanización y los retos de su organización territorial. En B. Graizbord (ed.), Metrópolis: estructura urbana, medio ambiente y política pública (pp. 61-101). México: El Colegio de México.

Aguirre, P. (2004). Ricos flacos y gordos pobres. La alimentación en crisis. Buenos Aires: Capital Intelectual.

Arroyo, M. (2003). Gas en todos los pisos. El largo proceso hacia la generalización del consumo doméstico del gas. Scripta Nova. Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales, VII(146), 1-17. https://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-146(135).htm

Ávila Sánchez, H. (2004). La agricultura en las ciudades y su periferia: un enfoque desde la Geografía. Investigaciones Geográficas(53), 98-121. https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-46112004000100007

Ávila Sánchez, H. (2009). Periurbanización y espacios rurales en la periferia de las ciudades. Estudios Agrarios, 15(41), 93-123.

Azevedo da Silva, C. (2009). La configuración de los circuitos «de proximidad» en el sistema alimentario: tendencias evolutivas. Documents d‘Anàlisi Geogràfica(54), 11-32. https://raco.cat/index.php/DocumentsAnalisi/article/view/139967/191146

Bak-Geller Corona, S. (2006). Habitar una cocina. Guadalajara: Universidad de Guadalajara.

Barros, C. (2011). El maíz, nuestro patrimonio. Diario de campo(6), 13-17.

Bertran Vilà, M. y Pasquier Merino, A. G. (2020). Introducción. Retos del sistema alimentario y pendientes de política pública. En A. G. Pasquier Merino y M. Bertran Vilà (eds.), Alimentación, salud y sustentabilidad: hacia una agenda de investigación (pp. 9-20). México: Universidad Nacional Autónoma de México.

Bertran Vilà, M. y Vázquez-Medina, J. A. (coords.). (2018). Modernidades a la carta. Manifestaciones locales de la globalización alimentaria en México. México: Icaria Editorial; Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco.

Bravo Bravo, J. (2019). La cocina como principal motor de cambio en la vivienda moderna y contemporánea. En La casa: espacios domésticos, modos de habitar (pp. 1199-1211). Madrid: Abada Editores. https://digibug.ugr.es/handle/10481/65434

Calvillo, A. (2023a , septiembre 02). Chatarra y ultraprocesados, la pesadilla. Sin Embargo. https://www.sinembargo.mx/02-09-2023/4404574

Calvillo, A. (2023b, octubre 07). El déjà vu obesogénico escolar. Sin Embargo. https://www.sinembargo.mx/07-10-2023/4418016

Calvillo, A. (2023c, septiembre 29). Las aguas negras del neoliberalismo... y el aspartame. Sin Embargo. https://www.sinembargo.mx/23-09-2023/4412874

Calvillo, A. (2023d, octubre 28). Mensaje a la SCJN por el derecho a la salud. Sin Embargo. https://www.sinembargo.mx/28-10-2023/4426659

Cañez de la Fuente, G. M. (2019). Cambios socioculturales en la relación de las mujeres con la cocina, la alimentación familiar y la transmisión culinaria en el ámbito doméstico. La experiencia de madres-abuelas residentes en Hermosillo, Sonora, dentro del marco de la modernidad alimentar. [Tesis de doctorado, Escuela Nacional de Antropología e Historia].

Christie, M. E. (2008). Kitchenspace: women, fiestas, and everyday life in central Mexico. Austin: University of Texas Press.

Delgadillo-Macías, J. (2019). Producción y consumo agroalimentario en las áreas perimetropolitanas. Una aproximación tipológica desde el enfoque de proximidad. Estudios sociales, 29(53), 1-32. DOI: https://doi.org/10.24836/es.v29i53.701

Dewey, J. (2008). Teoría de la valoración. Un debate con el positivismo sobre la dicotomía de hechos y valores. Madrid: Biblioteca Nueva.

Díaz Méndez, C. y González Álvarez, M. (2013). La problematización de la alimentación: un recorrido sociológico por la publicidad alimentaria (1960-2010). EMPIRIA. Revista de Metodología de las Ciencias Sociales(25), 121-146. https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=297125768005

Fernández-Galiano, L. (1988). El fuego del hogar. La producción histórica del espacio isotérmico. A&V Monografías de Arquitectura y Vivienda(14), 33-48.

Fischler, C. (1988). Food, self and identity. Social Science Information(27), 275-293. DOI: https://psycnet.apa.org/doi/10.1177/053901888027002005

Fischler, C. (2010). Gastro-nomía y gastro-anomía. Sabiduría del cuerpo y crisis biocultural de la alimentación moderna. Gazeta de Antropología, 26(1). DOI: http://dx.doi.org/10.30827/Digibug.6789

Gálvez, A. (2022). Comer con el TLC. Comercio, políticas alimentarias y la destrucción de México. México: Fondo de Cultura Económica; Editorial Ítaca.

BIBLIOGRAPHY Garza Marcué, R. M. (2011a). Comida ritual del día de muertos en Culhuacán e Iztapalapa, pueblos originarios de la Ciudad de México. En C. Good Eshelman y L. E. Corona de la Peña (coords.), Comida, cultura y modernidad en México. Perspectivas antropológicas e históricas (pp. 93-111). México: Instituto Nacional de Antropología e Historia; Escuela Nacional de Antropología e Historia.

Garza Marcué, R. M. (2011b). La vida ceremonial como patrimonio vivo en Iztapalapa, pueblo originario de la Ciudad de México. En C. Good Eshelman y L. E. Corona de la Peña (coords.), Comida, cultura y modernidad en México. Perspectivas antropológicas e históricas (pp. 57-74). México: Instituto Nacional de Antropología e Historia; Escuela Nacional de Antropología e Historia.

Garza Marcué, R. M. (2012). Ayer es siempre todavía. Reproducción cultural y patrimonio: etnografía de la vida ceremonial de Iztapalapa. México: Tesis de doctorado, Escuela Nacional de Antropología e Historia.

Garza Marcué, R. M. (2023). Memoria de los usos del medio ambiente en Iztapalapa y su construcción social: el concepto de patrimonio cultural. En I. G. Ozuna García, R. M. Garza Marcué, J. M. Esteban Cloquell y M. Ribeiro Palacios (eds.), Bioculturalidad y patrimonio. Más allá del folclore (pp. 125-148). Santiago de Querétaro: Universidad Autónoma de Querétaro.

Gómez Arciniegas, C. H. (2009). Agricultura periurbana: nuevos roles de la agricultura de proximidad en la planificación de las periferias urbanas. Revista de la División de Ingenierías y Arquitectura, Universidad Santo Tomás, 6(2), 48-65. DOI: https://doi.org/10.15332/rev.m.v6i2.1023

González del Ángel, G. P. (2018). Cocina, espacio e identidad: memoria histórica, tradición culinaria y modernidad en La Negreta, Querétaro. Santiago de Querétaro: Tesis de maestría, Universidad Autónoma de Querétaro.

González del Ángel, G. P. (2023). Pueblos originarios en contextos urbanos más allá de la autoadscripción: una propuesta para su identificación en México. Espaço Ameríndio, 17(1), 40-64. https://seer.ufrgs.br/EspacoAmerindio/article/view/130772

González del Ángel, G. P. (2024). Mujeres que mueven al mundo: las cocinas de La Negreta como territorios de resistencia cultural ante la expansión urbana del periodo neoliberal. Zamora: Tesis de doctorado, El Colegio de Michoacán.

González del Ángel, G. P. y Álvarez Quiñones, A. (2023). Sistema doméstico, milpa urbana y patrimonio cultural en la ciudad expandida. El caso de La Negreta, Querétaro. En I. G. Ozuna García, R. M. Garza Marcué, J. M. Esteban Cloquell y M. Ribeiro Palacios (eds.), Bioculturalidad y patrimonio: más allá del folclore (pp. 149-166). Santiago de Querétaro: Universidad Autónoma de Querétaro.

Good Eshelman, C. (2004). Ofrendar, alimentar y nutrir. En Broda, J. y Good Eshelman, C. (coords.), Historia y vida ceremonial en las comunidades mesoamericanas: los ritos agrícolas (pp. 307-320). México: Instituto Nacional de Antropología e Historia; Instituto de Investigaciones Históricas, Universidad Nacional Autónoma de México.

Good Eshelman, C. (2005). Ejes conceptuales entre los nahuas de Guerrero: expresión de un modelo fenomenológico mesoamericano. Estudios de Cultura Náhuatl(36), 87-113. https://nahuatl.historicas.unam.mx/index.php/ecn/article/view/9294/8672

Good Eshelman, C. (2007). Historia propia, vida ceremonial y continuidad cultural. Mirada Antropológica(6), 11-29.

Good Eshelman, C. (2011) Consideraciones finales. En Good Eshelman, C. y Corona de la Peña, L. E. (coords.) Comida, cultura y modernidad en México. Perspectivas antropológicas e históricas (pp. 325-343). México: Instituto Nacional de Antropología e Historia.

Good Eshelman, C. (2019). Estrategias en la alimentación tradicional entre nahuas del Alto Balsas, Guerrero. En el Volcán Insurgente(57), 64-73. https://www.enelvolcan.com/abrmayjun2019/605-estrategias-en-la-alimentacion-tradicional-entre-nahuas-del-alto-balsas-guerrero-perspectivas-desde-la-antropologia-de-la-comida

Good Eshelman, C. y Corona de la Peña, L. E. (2011). Introducción: estudiando la comida y la cultura mesoamericana frente a la modernidad. En Good Eshelman, C. y Corona de la Peña, L. E. (coords.), Comida, cultura y modernidad en México. Perspectivas antropológicas e históricas (pp. 11-38). México: Instituto Nacional de Antropología e Historia.

Hernández Ramírez, J. (2002). Patrimonio cultural y movimientos sociales urbanos. Actas del IX Congreso de Antropología de la Federación de Asociaciones de Antropología del Estado Español. Barcelona.

McMichael, P. (2005). Global development and the corporate food regime. En F. H. Buttel, F. H. y McMichael, P. (eds.), New Directions in the Sociology of Global Development. Volume 11 (pp. 269-303). Bingley: Emerald Publishing.

Otero, G. (2013). El régimen alimentario neoliberal y su crisis: Estado, agroempresas multinacionales y biotecnología. Antípoda. revista de Antropología y Arqueología(17), 49-78. DOI: https://doi.org/10.7440/antipoda17.2013.04

Otero, G., Gürcan, E. C., Pechlaner, G. y Liberman, G. (2018). Food security, obesity, and inequality: Measuring the risk of exposure to the neoliberal diet. Journal of Agrarian Change, 18(2), 536-554. DOI: https://doi.org/10.1111/joac.12252

Ozuna García, I. G. (2023). Maíz, biología y cultura: la valoración de los maíces originarios como patrimonio biocultural ante la amenaza de los monocultivos transgénicos. Santiago de Querétaro: Universidad Autónoma de Querétaro.

Ozuna García, I. G., & Esteban Cloquell, J. M. (2023). Hechos, valores y patrimonio cultural. Reflexiones desde la teoría de la valoración de John Dewey. Cuadiernu(12), 11-29.

Pasquier Merino, A. G. (2018). Modernidad alimentaria en contexto de escasez. Un estudio etnográfico en la Ciudad de México. En M. Bertran Vilà y J. A. Vázquez-Medina (eds.), Modernidades a la carta. Manifestaciones locales de la globalización alimentaria en México (pp. 103-140). México: Icaria Editorial; Universidad Autónoma de México, Unidad Xochimilco.

Prieto González, E. (2013). La cultura del bienestar. Poéticas del confort en la arquitectura de los siglos XIX y XX. Cuadernos de proyectos arquitectónicos(4), 25-34.

https://polired.upm.es/index.php/proyectos_arquitectonicos/article/view/2003

Rapoport, A. (2003). Cultura, arquitectura y diseño. Barcelona: Edicions UPC.

Ribeiro Palacios, M. y Solorio Santiago, E. (2023). Neoliberalismo, biodiversidad y crisis de los sistemas agroalimentarios. En I. G. Ozuna García, R. M. Garza Marcué, J. M. Esteban Cloquell y M. Ribeiro Palacios (eds.), Bioculturalidad y patrimonio. Más allá del folclore (pp. 53-75). Santiago de Querétaro: Universidad Autónoma de Querétaro.

Rubio, B. (2015). La soberanía alimentaria en México: una asignatura pendiente. Mundo Siglo XXI, X(36), 55-70. https://repositorio.flacsoandes.edu.ec/handle/10469/6997

Rybczynski, W. (1991). La casa: historia de una idea. Buenos Aires: Emecé Editores.

Sennett, R. (2019). Contruir y habitar: Ética para la ciudad. Barcelona: Anagrama.

Théodore, F. L., Blanco-García, I. y Juárez-Ramírez, C. (2019). ¿Por qué tomamos tanto refresco en México? Una aproximación desde la interdisciplina. Inter disciplina, 7(19), 19-45. DOI: https://doi.org/10.22201/ceiich.24485705e.2019.19.70286

Torres-Mazuera, G. (2012). Nuevas valoraciones de la agricultura y el maíz en la ruralidad urbanizada. En La ruralidad urbanizada en el centro de México. Reflexiones sobre la reconfiguración local del espacio rural en un contexto neoliberal (pp. 123-148). México: Universidad Nacional Autónoma de México.

Yacamán Ochoa, C. (2018). Agricultura periurbana: revisión crítica de los riesgos y desafíos en la actual agenda política de las interacciones agro-urbanas. Biblio3W. Revista Bibliográfica de Geografía y Ciencias Sociales, XXIII(1,237), 1-26. DOI: https://doi.org/10.1344/b3w.0.2018.26487